七月的晋地,太行山麓的绿意间仍透着历史的厚重。在今年“七七”抗战88周年纪念日到来之际,习近平总书记来到山西。在这块饱蘸着中国共产党带领广大军民奋力抵抗外侮的热土上,习近平向八路军烈士敬献花篮,瞻仰了纪念馆。他与大家共同重温抗战历史,强调要弘扬伟大的抗战精神,把我们的国家建设的更加强盛。追随习总书记的步伐,近日,省人大原副主任、秘书长,省长江支队历史研究会荣誉会长马潞生带领省研究会一行人员,踏上红色寻访之路,先后来到了山西平顺县长江支队纪念园、晋城市丹河长江支队纪念园、晋城水北长江支队纪念馆、平顺县西沟(申纪兰)展览馆、屯留岗上村抗大一分校旧址展览馆等地参观学习。

传承长江精神 汲取奋进力量

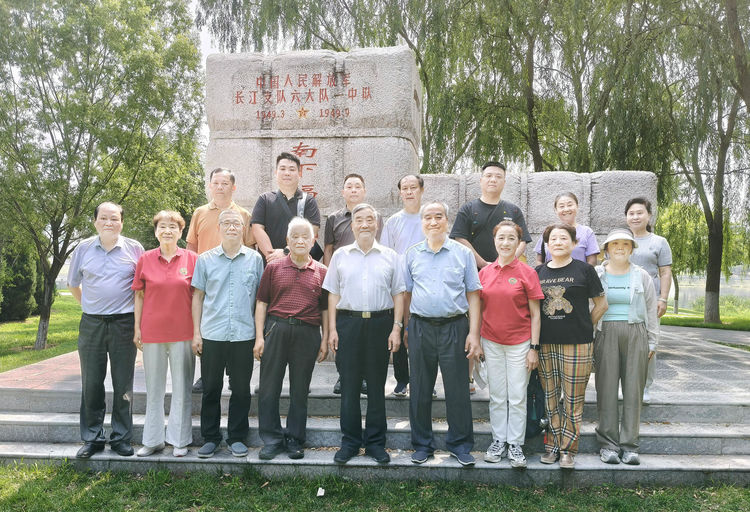

在平顺长江支队纪念园,举行了简短的缅怀仪式,马潞生副主任等一行人员向长江支队人物群雕像进献了鲜花。我们凝视着镌刻着长江支队南下路线图的浮雕,仿佛看到了 1949 年那个春天,数千名太行、太岳老区干部响应党中央号召,告别家乡、背上行囊,跨越黄河、长江,奔赴新区,投身解放和建设事业的壮阔场景。抚摸着平顺长江支队纪念园石头上的字迹,那些家书与日记的刻痕里,藏着比宏大叙事更动人的温度 —— 那是战火与征程中,一群普通人最本真的牵挂与信念,读来让人鼻尖发酸,心里却又被一种滚烫的力量填满。

走进晋城水北长江支队纪念馆,仿佛踏入了一段被时光封存的征途。青砖灰瓦的院落里,详实的史料、泛黄的照片、珍贵的实物,系统展现了长江支队集结、整编,而后千里南下的全过程。讲解员深情讲述了支队成员在南下途中克服重重困难、扎根南方开展土改、剿匪、建设等工作的事迹:从太行太岳出发的这些干部,大多是土生土长的北方人,谁不是上有老下有小?可一声‘南下’的号令,他们揣着家乡的土、带着太行的魂,就踏上了未知的路。” 展柜里,一个掉了漆的搪瓷缸、一封写了一半的家书,一则行军日记都藏着一段动人的故事,这些细节没有惊天动地,却让人看清了 “长江支队” 四个字背后,是四千多个鲜活的生命,用脚步丈量着对信仰的忠诚。

此次参观不仅是一次历史回顾,更是一次精神淬炼。作为长江支队精神的传承者,要始终铭记先辈们的付出,将 “听党指挥、清正廉洁 勤政为民 无私奉献” 的长江支队革命精神融入血脉,在新时代续写红色故事。

追寻劳模足迹 传承奋斗精神

在平顺西沟纪念馆的参观中,李顺达和申纪兰两位全国劳模的事迹如同一盏盏明灯,照亮了奋斗的征程,让人深切感受到劳动精神与时代担当的厚重分量。

勇气与信仰 永远值得我们追寻与传承

走进山西屯留岗上村抗大一分校旧址展览馆,在斑驳的旧址与泛黄的史料中,触摸那段烽火岁月里的青春与信仰。

抗大一分校曾是华北敌后的 “革命熔炉”,学员们一边学习马列主义理论、军事战略,一边参与游击作战、发动群众。在缺衣少食、敌机轰炸的威胁下,他们以 “团结、紧张、严肃、活泼” 为校训,把课堂设在山野间,把课本写在大地上,用青春热血践行着 “为抗日救国而奋斗” 的誓言。展馆里,“认字就在背包上,写字就在大地上,课堂就在山冈上,桌子就在膝盖上” 的记载,生动诠释了何为 “坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”。

抗大的学员中许多人尚未满二十岁,却已将 “为民族解放而战” 的信念刻进骨子里。讲解员指着一张张分校学员名单说:“从这里走出的数千名干部,后来都成了抗战的中坚力量,他们用课堂上学到的智慧,在敌后战场书写了无数传奇。

离开时,夕阳为旧址的屋檐镀上金边。回望这片土地,抗大分校的 “熔炉” 精神与女子大队的 “巾帼” 担当,早已融入山西的红色血脉。它们提醒着我们:所谓英雄,不过是一群年轻人,在关键时刻选择了挺身而出,用青春与热血,为民族的未来铺路。而这份勇气与信仰,永远值得我们追寻与传承。

“历史是最好的清醒剂,也是最好的教科书。”我们的耳畔不由得又响起习总书记的谆谆教导。

回望山西:表里山河巍峨雄奇,我们的父辈从这里奔赴南疆,把青春和热血献给了八闽大地。

在新的历史时期,我们如何更好的继承红色基因,传承和弘扬以谷文昌为代表的长江支队英雄群体的革命精神,我们应该如何作出新的贡献?山西之行给我们注入了新的历史思考和强大的精神

2025年7月17日

撰稿:王小萌

编辑:杨卫国

摄影:王小萌

审核:张 琳

网站二维码

网站二维码 网站二维码

网站二维码